矿企看过来!绿色矿山认证标准解读、实施路径全攻略!

2025-05-22来源:环球破碎机网

一、绿色矿山认证的核心标准与政策依据 1.国家标准框架 根据自然资源部发布的《绿色矿山建设规范》(GB/T 34180-2023,现行最新版本),绿色矿山建设需遵循以下核心原则: • 生态优先:贯穿矿山全生命周期,重点控制粉尘、废水、固废排放,碳排放强度需较基准年下降15%以上。 • 因地制宜:采用“自然恢复为主、人工干预为辅”的生态修复策略,如干旱矿区优先选用耐旱植被。 • 目标导向:至2025年,全国新建矿山需100%达到绿色矿山标准,现有矿山改造达标率不低于60%(依据《全国矿产资源规划(2021-2025年)》)。 • 智能驱动:强制要求大中型矿山部署智能监控系统,实时采集能耗、排放、生态修复等数据。 2.评价指标体系(2023版) 采用“4+1”分类指标,覆盖环境、资源、管理、社区四维度及创新加分项,具体包括: • 矿区环境:绿化覆盖率≥85%(湿润区)或≥40%(干旱区),噪声昼间≤55dB。 • 资源利用:选矿回收率需高于行业标准5%,尾矿综合利用率≥50%。 • 生态修复:闭坑后土地复垦率须达100%,土壤重金属含量低于《土壤环境质量农用地标准》限值。 3.政策支撑体系 • 国家层面:享受资源税减免(达标企业减征30%)、优先获取采矿权延续。 • 地方创新:如内蒙古对绿色矿山给予10%用地指标倾斜,浙江试点“矿山生态银行”实现修复收益反哺。 二、资源开发与生态保护的协同实践 1.关键技术突破 绿色开采技术: • 原位溶浸采矿(适用于铀、铜矿):减少90%废石排放。 • 智能配矿系统:通过AI算法优化矿石入选品位,降低能耗20%。 生态修复创新: • 微生物诱导成矿技术:利用芽孢杆菌固化尾矿重金属,修复周期缩短至传统方法的1/3。 • 光伏+生态模式:在闭坑矿区建设光伏电站,既发电又抑制扬尘。 2.管理协同机制 • 生态补偿市场化:推行“破坏者付费+修复者受益”机制,如云南将矿山生态修复纳入碳排放权交易。 • 动态监测体系:借助卫星遥感(月度覆盖)和无人机巡检(周度重点区域),实现生态数据实时上传至省级监管平台。

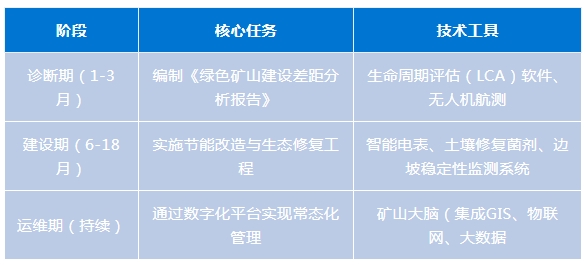

三、认证实施路径与关键技术

1.三步走实施策略

2.降本增效技术包 • 选矿环节:高压辊磨机替代球磨机,能耗降低40%; • 废水处理:膜分离技术使回用水质达到《地表水环境质量标准》III类; • 固废利用:尾矿制备陶粒、路基材料,附加值提升300元/吨。

四、认证申报全流程解析 1.申报材料清单(2023年更新) • 必交文件:采矿许可证、水土保持方案验收文件、第三方出具的碳排放核查报告。 • 创新证明:专利证书、省部级科技奖励(可额外加5-10分)。 2.审核要点提示 • 材料真实性:第三方机构将交叉核验用水用电记录、卫星历史影像。 • 现场核查重点:检查环保设施运行台账、突发环境事件应急预案演练记录。 3.典型否决案例 • 某铁矿因未完成历史遗留废石场治理(存量50万立方米)被一票否决; • 某金矿因近三年发生重大安全责任事故(死亡3人)取消申报资格。

五、国内外标杆案例解析 1.国内典范 鞍钢齐大山铁矿: 投资2.3亿元建成亚洲最大排岩场光伏电站(装机200MW),年减排CO₂ 16万吨。 2.国际经验 智利Escondida铜矿: 通过海水淡化与闭环水系统实现淡水零消耗; 设立生物多样性保护区,复育本地特有物种美洲驼。

六、未来趋势与应对建议 1.技术迭代方向 • 碳捕集与封存(CCUS) :试点将CO₂注入采空区驱替煤层气,兼具减排与增产效应。 • 数字孪生矿山:构建虚拟矿山模型,实时优化开采方案与生态修复策略。 2.企业行动指南 • 战略层面:将绿色矿山建设纳入ESG报告核心指标,吸引绿色金融支持(如发行碳中和债券); • 执行层面:设立专职绿色矿山办公室,统筹技术、法务、财务部门协同推进。

- · 晋中寿阳“双千万”吨级煤矸石高值化利用绿色循环百亿产业园启动建设... (2025-06-26)

- · 广西获历史遗留废弃矿山生态修复中央奖补资金3亿元 (2025-06-20)

- · 海南最大年产绿色矿山项目投产 签订合约金额近3亿元 年产990万吨砂石骨... (2025-06-18)

- · 获6亿元奖补资金!河南两个项目入选2025年生态修复示范工程... (2025-06-17)

- · 综合利用疏浚砂石,节约成本2200万元!广西钦州探索生态修复新模式... (2025-06-17)

- · 黄冈市首个国家级废弃矿山生态修复示范项目获批 (2025-06-16)

- · 2947万吨砂石,近3000万起拍!湖北出让9座矿山生态修复废弃砂石经营权... (2025-06-16)

设为首页 | 加入收藏 | 广告合作 | 联系方式 | 关于我们 | 服务项目 | 网站导航 | 网站建设 | 加盟会员 | 友情链接 | 申请链接

业务联系:(总机)0371-56079958 邮箱: 本站法律顾问:河南光法律师事务所

客服QQ:

:2242538890 2233515786 280327213 技术:

:2242538890 2233515786 280327213 技术: :497398702

:497398702  MSN:

MSN:软件著作权:2016SR275876 豫ICP备11007950号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190850

豫公网安备 41010502002251号

在线客服

在线客服